LEG6

8月14日(木)プラチンブリ

アジアクロスカントリーラリーの未来と

2人のコンペティターの挑戦

この日もアナウンス通り競技はキャンセルされた。というわけで今日はAXCRとその未来に関わる2つの技術的なトピックについてレポートをしておきたい。

雨期の極悪路の競技を電気自動車で走破する!!

ジャングルの中を音もなく走り去るゼッケン127の白いマシン。台湾を代表するオフロードドライバー 陳和皇(CHEN, Ho-Huang)選手が操るこのマシン。あまり見慣れない形だが、みなさんの日常生活と深い関係にあることをご存じだろうか。

なぜならこのクルマは iPhone の部品を製造する台湾の鴻海(ホンハイ) 傘下のEV開発会社が製造・販売しているピュアEVだから。ブランドはFOXTRON。車名は LUXGEN n7 / MODEL C。本格的な四駆ではなく、クロスオーバーSUV的な位置づけだ。

「なぜ、山奥やジャングル、カントリーサイドで充電することが難しいEVで競技に出場するのか?」。その質問にチーム i-TAIWAN のチェンさんはこう答える。

「私はEVこそがクルマの "未来" だと考えています。私の好きな四輪駆動車の未来もEVにある、と言ってもいい。まあ、このクルマはリア駆動の2WDですけどね。私はEVを使って何ができるのか? どこまでできるのか? この厳しいクロスカントリーラリーの世界で実験しよう、実証しようとしているんです。モータースポーツの持続可能な未来のために」

でも、アスファルトの道ならいざしらず、AXCRでは急勾配の坂はもちろん、段差や穴でコースが満ちあふれ、水たまりに泥場、川渡りなど、電気で走るクルマには厳しい環境が幾つも待ち受けている。

そのため、チェンさんはLUXGEN n7 にかなりの改造を施した。まず一番大きな問題になったのがシステムの冷却だ。極悪路の走行ではモーターやバッテリーに大きな負担がかかる。この難問をFOXTRONのエンジニアと協業して対策した。そして、肝心のバッテリーは安全のために前から後に移動させた。ラリーではミスコースした車が正面から対向して来たり、予期せぬことが起こりうるからだ。これにより、LUXGEN n7 の前後重量は前:800kgに対して後:1200kgになった。リア荷重なのでオフロードバギーのように後輪駆動でも十分なトラクションが得られる計算だ。ホイールは18から16インチにインチダウン。十分なエアボリュームを与えて、極悪路では空気を抜いても走れるようにしてある。

実際、このクルマは2WDとは思えないほどAXCRの悪路をよく走る。同じチームの2台のハイラックスと一緒によく走る。

「私の願いはシンプルです。このチャレンジを台湾の次世代を創る若者達に見てもらうこと。EVの可能性を肌で感じて、次のステップへ進む人材を育てること。順位はさほど重要ではないんです。そしてもうひとつの目的は、心と心の交流、助け合いの精神を育むことです。どんなに困難な状況でも、お互いに助け合いながらゴールを目指すことで心の絆が生まれます。皆で協力して成し遂げることの大切さを学ぶことができます。昔からプライベーター達に受け継がれてきたAXCRの精神を、これからも守って行きたいんです」

順位よりも挑戦。そして人材の教育。チェンさんの想いは一貫している。その証拠に、自身のコ・ドライバーにラリー経験の有無を求めていない。今年も台湾の若手有名YouTuber LIU, Hong-Ying さんを助手席に迎え、2台のハイラックスには娘のほか、3人の消防士を乗せている。理由は、自然災害などの有事に、現場まで消防車や四輪駆動車をしっかり送り届ける運転するスキルを与えること。そのような実戦的なプログラムのない台湾では、とても大切なことだという。

そんなチェンさんにとってクロスカントリーラリーはレスキューと同じだ。現場に確実に到着し、困っている人、傷付いた人や車を救けて戻って来るスキルが求められるから。

実のところ、私自身も電気自動車によるオフロード走行の未来を強く信じている。なぜなら、電気モーターのシステムは回り始めに最大トルクを発揮し、しかも1/10000秒という速さで各輪を個別にコントロールできるから。その素晴らしさはジムニーを改造したEVによるクロスカントリー走行や、シリーズハイブリッドのEVによる雪上テストでいやというほど実感している。EVによるオフローディングはイージーで安全なだけではない。路面を必要以上に掘らない=自然に優しい究極の移動手段であることを、よく理解している。だからこそ、チェンさんの挑戦に強く共感できる。

より長いスパンで未来を見据え、電気自動車で極悪路面のクロスカントリーラリーを走り続ける台湾の陳和皇 選手。その挑戦がしっかり実を結ぶ日を、楽しみに待ちたい。

135番のハイラックスが目指す未来

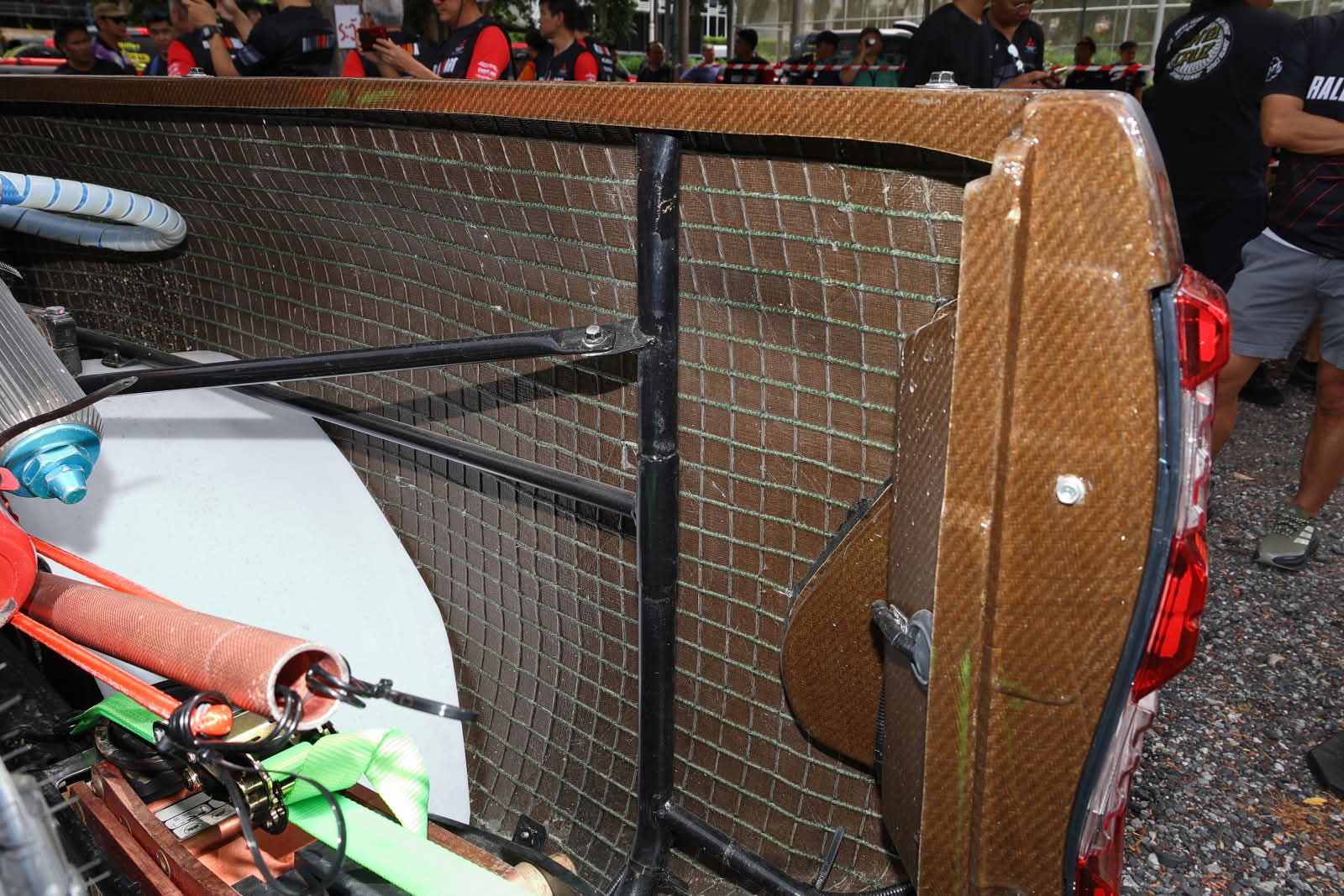

タイの赤土に違和感なく溶け込むブラウンのハイラックス。TRDとウルトのロゴが大きくあしらわれたゼッケン135のハイラックスが今、レースシーンの最先端で注目を集めていることをご存じだろうか? その秘密はボディーカラーに隠されている。

近寄って見ると、カーボンのように規則正しい模様が並んでいる。実はこれ、植物で作られた特別なカーボン。素材の色がよくわかるよう、敢えて塗装せずに仕上げているのだ。

CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)が鉄よりも軽くて強く、自動車や航空機など様々な製品に使われていることはみなさんよくご存じだろう。特に地球温暖化が叫ばれる今、軽量化による「燃費の向上」や「CO2の削減」は競技の世界でも必要不可欠なキーワードだ。

ところが、この植物由来のカーボンは原材料としてのCO2排出量が、炭素繊維のカーボンの85%以下。軽くて強く、持続可能な素材として注目されているのだ。

「これまで、タイを始め東アジアのカントリーロードを楽しんで来た我々が、レース活動を通じて、その環境に少しでも恩返しできる未来があるとしたら、どうだろう?」

そう語る新田正直選手はカーボンコンポジットの成形メーカー「Tras」の代表取締役兼コンポジットスペシャリストとして、これまでもLEXUS や SUZUKI のレースプロジェクトにカーボンコンポジット製品を供給してきた人物だ。カーボンを扱って40年、このクルマを覆う外板も、実は全て自作してしまっている。

「長年、モータースポーツの現場で二輪や四輪のメーカーと直接やりとりしていると、その危機感がよく分かるんです。このままではレースを続ける意義を発信できなくなってしまう。企業が株主を説得できなくなってしまうんです。つまり、レースそのものがなくなってしまう…。その危機感に、二輪の世界は敏感です。バイオ燃料やバイオオイルに植物由来のカーボンなど。クルマも近いうちにBMWがこのカーボンを市販車に使って来ます。ならば、泥の上のモータースポーツも変えていかなきゃ。いや、大自然の中で行う競技だからこそ、僕らが率先して自然に優しいことをアピールしていかなきゃ」

AXCR3年目ながら、総合9位入賞の実績を持つ実力派は、ことカーボンの話になると熱くなる。

「だって、このカーボンに使われてる亜麻(フラックス)が広大な土地で栽培されて、そのプランテーションの中をラリーマシンが走るっていう未来だって考えられるじゃないですか。EVクラスができるなら、バイオ素材、バイオ燃料で走るバイオクラスがあったっていいじゃないですか。ラリーをただ楽しむだけじゃなく、僕たちが大好きなこのラリーを持続可能にする方法をみんなで考える。AXCRもそういう時期に来ているんじゃないかなって、僕は考えているんです」

確かに。モータースポーツはその進化のために時代の先端技術を扱ってきた。そしてまたレギュレーションの変更などを通して世の環境問題に積極的に対応する姿勢も見せてきた。なぜなら時代がそれを要求してきたから。モータースポーツの存続に必要だったから。

EVも、バイオ素材も燃料も、決して遠い未来の話ではない。いずれ「速く走れる」だけでは誰からも見向きされなくなる時代が来る。スポンサーが付かなくなる時代が必ずくる。

今、私達に何ができるのか? 目の前のSSをしゃかりきに走るだけでなく、持続可能な未来へと伸びるロードセクションの在り方を、みなで真剣に考えるべき時が、来ている。

(文/河村 大、写真/高橋 学)

Moto

再び訪れた休息日。疲労とダメージの回復と修理、そして南国バカンスを満喫!?

当初の予定でタイ王国とカンボジアの国境付近をかすめるコース設定のLEG.4とLEG.6は、大会直前に急遽キャンセルがアナウンスされている。自身とマシンのメンテナンスをすっかり済ませて走った昨日が明けて大会6日目、LEG.6のこの日は再び参加者たちに休息日が訪れた。

ホテルの駐車スペースやエントランス沿いに設けられたMotoとAutoのパドックでは、大掛かりな修理を余儀なくされているAutoのチームが見られる一方、Motoの面々は主に基本整備プラスアルファの作業を粛々とこなしていた。

人によって異なるが、タイヤ交換はリアが2日に1回、フロントは3日に1回、チューブなのかムースなのかも選手たちの判断によってさまざま。もちろんタイヤの銘柄も。

オイル交換は毎日もしくは2日に1回、ブレーキパッドやスプロケット、チェーンの消耗具合をチェックし、必要であれば交換する。スポークの張り具合もチェック、各部ボルトナットの増し締め、必ずと言っていいほど何かしら不具合が発生するラリータワーの調整など、まずは基本的な整備を済ませつつ、各々車体に受けたダメージの修理・補修に時間を費やしていた。

現状では幸い、身体に深刻なダメージを受けたライダーが続出とはなっておらず(いるにはいるが)、残り2日間の出走に備えて、ゆったりとした時間が流れている。

ちなみに、ここまで(LEG.1~3、LEG.5)の総合順位を見ると、2日間トップで貯金がある池町選手(#16/Team Musashi International/HUSQVARNA FE350)が1位、LEG.3でサクッとトップに躍り出たジャクリット選手(#46/JC DIRT SHOP/KTM 500 EXC-F)が2位、そして池町選手のチームメイトであるタイ王国出身のスマティ選手(#17/Team Musashi International/KTM 250 XCW)が3位となっており、4位には国内外の競技ラリー経験豊富な泉本選手(#22/TEAM JISOK-RR/HUSQVARNA FE450)がどっしりと構えている。

5位には3日目のペナルティが影響して下位に落ち込んでいた昨年の優勝者、松本選手(#1/Indonesia Cross Country Rally Team/KTM 250 EXC-TPI)が浮上し、同チームメイトの実力者である山田選手(#2/Indonesia Cross Country Rally Team/HUSQVARNA FE450)は9位につけている。ちなみに山田選手は出国直前に発症した腰部の不具合の影響で、例年のようなアグレッシブな走りは鳴りを潜めてなんだか大人しいライディングでここまで過ごしている。

さらに言うと、トップの池町選手も首まわりに爆弾を抱えているようで、マップを読み違えるほど「首が回らない」バッドコンディションだとか。

さておき、トップ10の半数を日本人選手が占めており、この先インドネシアや韓国、シンガポールのライダーたちが残り2日で上位に食い込んでくるのか? はたまた現状のままトップ争いが繰り広げられるのか? 速さだけでは勝てないラリーならではの上位争いは、ちょっとしたことで順位が大きく変動するから目が離せない。

マシンに注目すると、昨年、日本からホンダ「スーパーカブ」(90ccクラス)で参戦した2名のライダーのうちの1人、谷選手(#12/GARAGE GAIN/Super Cub 90)は毎日ペナルティ(主に制限時間)を受けながらも、驚くべきことに設定された悪路と長いRSをそつなく走り切っている。

またタイの湿った大地には不利であろうと思われるミドルクラスの大排気量車、KTMの「690/790/890 Adventure R」や、新興ブランドのKOVE「450 Rally」も奮闘を見せている。

そして日本市場で急激にその知名度を上げているインドのバイクメーカー(発祥は英国)、ロイヤルエンフィールド初のオフロードバイクである「HIMALAYAN 450」も出走しているが、これはその名の通り、インドでヒマラヤを駆けるイメージで生まれたバイクであり、実際、標高約3000m(!!)から始まるヒマラヤの山岳ルートを巡るパッケージツアーも好評を博している。

そんなマシンを駆る、もはやアジアンラリー常連とも言える小野選手(#7/Royal Enfield Berik/Himarayan 450)は、なかなかのペナルティを重ねながら総合33位につけているが、いわゆる「ツーリングバイク」でここまで走ってきていること自体大したものだと言えるだろう。

そんなこんなを振り返りながら、ビーチリゾートのパタヤと違ってホテル周辺に気軽に歩いて行ける屋台やマッサージ店が無い滞在ホテルでは、プールサイドでのんびり過ごしたり、仲間とタクシーを呼んで大型スーパーマーケットやランドリーに行ったりと、マシンと自身のメンテナンスに時間を費やしながら、各々南国リゾート地で過ごす時間を楽しんでいる様子。

ところで、今年のアジアンラリーはメーカー肝入りのチームの参戦もあって、Autoが例年以上の盛り上がりを見せており、各チームのサービスやサポートの人員の多さが際立っている。そんな彼らはスマホやデジタルカメラで応援するチームの模様を記録し、日々SNSに投稿することで広報的な活動を行っている模様。

さらに、自国も含め多くの海外メディアも参加しており、連日、ラリーの様子が写真や動画でSNSに投稿され、アジアンラリーの存在がこれまで以上に多くの人々の目に触れているようだ。

日本ではなかなか馴染みのない、一般公道や地元民の生活道路、道とは思えない野趣あふれる道を繋いだルートで繰り広げられるアジアンラリーは、ナンバー付きながら本気仕様のピックアップトラックや、ラリータワーを備えたオフロードバイクが激走することで日常の景色が一瞬で非日常に変わり、見る人の心を魅了するのに十分な「見せ物」としての側面が存分に発揮されている。

参加する者だけでなく見る人をも魅了するアジアンラリー30周年記念大会は、2日間を残していよいよ終盤戦に突入する。当サイトで更新される公式記録はもちろんのこと、アジアンラリーに関するSNSの投稿も、是非チェックしてもらいたい。

(写真・文/田中善介)